2+3健康服务 | 高血压不只是“数字问题”!这六大误区害了很多人

文章来源:综合自健康报、湖北健康、海南省妇女儿童医学中心微信公众号

发布日期:2025年10月09日

浏览次数:

字体:[大][中][小]

说起高血压,不少人认为它只是一个“数字问题”,只要想办法将血压数值降得更“好看”就够了。实际上,高血压是心血管病进展的起点之一,如果置之不理,可能造成血管及心、脑、肾等多个器官损害。《中国心血管病一级预防指南》显示,高血压是导致我国居民心血管病发病和死亡增加的首要且可改变的危险因素,约50%的心血管病发病和20%的心血管病死亡归因于高血压。

那么,我们该如何科学降压,健康生活呢?

心脏如同人体的水泵,通过持续搏动将血液输送到全身。血液在血管中流动时对血管壁产生的压力就是血压。临床上,成人高血压的诊断标准为非同日3次血压超过140/90毫米汞柱。

对于高血压的治疗来说,降压是一种手段,其目的是降低心血管疾病和其他不良后果的发生风险。高血压长期控制不佳,会对心、脑、肾等重要器官造成损害,引发一系列严重疾病,如冠心病、心律失常、脑卒中、慢性肾病、眼底病变、外周血管疾病等。

有的患者会问:“我没出现什么症状,也没感觉不舒服,是不是说明血压不高,不用治疗呢?”需要明确的是,高血压的严重程度与血压高低并不一致,没有症状不等于没有危害。大多数患者可以没有明显症状,直到引起严重的心、脑、肾损害才发现高血压。有些患者会出现头痛、头晕、颈部发紧、耳鸣、走路像踩棉花等症状。当高血压严重时,患者可能出现高血压急症或亚急症,即短期内血压骤增,出现头痛、烦躁,伴有或不伴心、脑、肾等靶器官功能不全的症状。

对于高血压患者来说,降低血压就可以延长生命,改善生活质量。临床上常用的“三驾马车”是生活方式干预、药物治疗以及手术治疗。

1.减少钠盐摄入:钠盐摄入过多与高血压、心血管病风险增高密切相关。研究显示,每人每日摄盐量减少1g,血压下降约1.2mmHg。世界卫生组织推荐每人每日食盐摄入量不超过5g,推荐使用带刻度的盐勺;建议使用低钠富钾替代盐;注意隐性盐的摄入(咸菜、鸡精、酱油等)。

2.控制体重和腰围:体重和腰围超标都可导致血压升高。研究显示,每减重10kg,血压下降5~20mmHg。建议控制体重和腰围在正常范围(BMI<24kg/㎡,男性腰围<90cm,女性腰围<85cm)。

3.合理膳食:健康饮食有助于高血压以及心脑血管疾病的控制。日常饮食应坚持食物摄入多样、合理搭配,增加富含钾和膳食纤维的蔬菜、水果摄入,增加全谷物、豆类等粗杂粮及优质蛋白质摄入,减少饱和脂肪酸摄入,少吃甜食及含糖饮品。

4.规律运动:运动可降低交感神经活性、缓解紧张情绪、减轻体重、降低血压。研究显示,长期坚持中等强度运动可使血压下降5~7mmHg。建议根据自身条件进行中等强度有氧运动(如快走、慢跑、游泳或骑自行车),每次至少30分钟,每周5~7次。同时可以适当进行抗阻(肌肉力量)训练、柔韧性拉伸训练。

5.戒烟戒酒:吸烟(包括电子烟)饮酒可增加心脑血管病风险。建议高血压患者戒烟、戒酒,避免被动吸烟。

6.心理平衡:长期精神紧张或焦虑、抑郁状态可使血压升高。应保持积极乐观的心态,避免负面情绪,必要时积极接受心理千预。

7.充足睡眠:健康的睡眠可使血压降低。建议成年人保持规律作息,改善睡眠障碍,每晚睡眠时间7~9小时。

高血压患者在健康生活方式的基础上,应根据病情需要,在医生指导下坚持长期服药,将血压降到目标值以下并长期维持,降低心脑血管病发生风险。鼓励优先选择每天服用1次的长效降压药物,促进平稳降压。

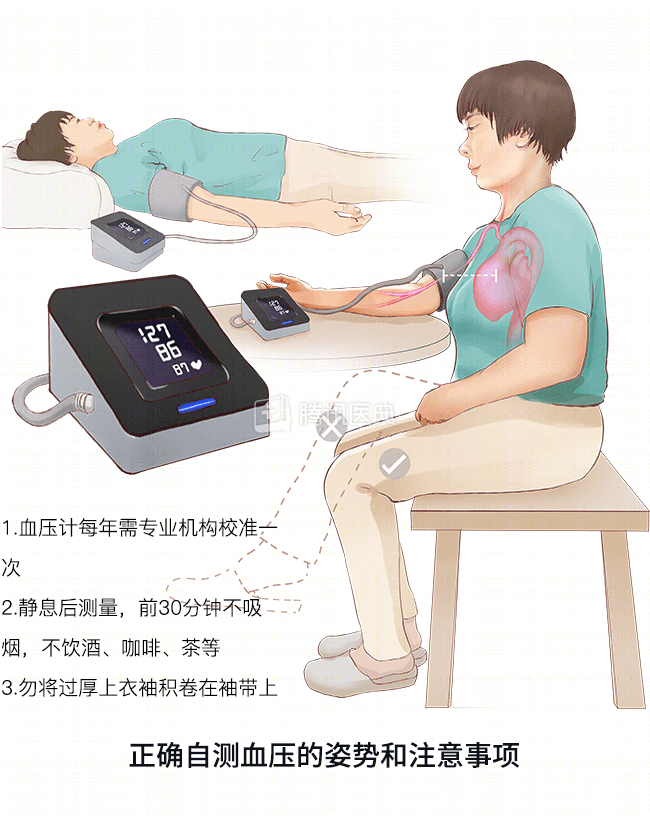

倡导高血压患者居家监测血压,早晚各测量1次。初诊或血压不稳者,连续测量5~7天。血压稳定者,每周至少测量1次。晨起测量血压应在排尿后、早饭前和服降压药前,晚间测量应在睡觉前。为保证结果准确,一般应按规范测量2~3次,每次间隔约1分钟,取平均值。

没有确诊高血压,但有高血压易患因素,包括高血压家族史、超重或肥胖、高盐饮食、长期过量饮酒、年龄>55岁或更年期女性,应加强血压监测。

最后,建议所有成年人每年至少测量1次血压。

血压水平分类:

正常血压:收缩压<120mmHg和舒张压<80mmHg;

正常高值:收缩压120-139mmHg和(或)舒张压80-89mmHg;

高血压:收缩压≥140mmHg和(或)舒张压≥90mmHg。

当血压≥120/80mmHg,就应该改变生活方式。

在未使用降压药物的情况下,非同日3次诊室血压测量收缩压≥140mmHg和(或)舒张压≥90mmHg,可诊断为高血压。家庭连续规范测量血压5-7天,平均血压≥135/85mmHg可考虑诊断为高血压,建议就诊。

高血压是用血压计量出来的,不是感觉出来或估计出来的。有些患者患病时间长,已经适应了高的血压水平,等有了头晕、头痛、胸闷等“感觉”,就为时已晚。因此,定期测量血压很重要。

很多40-50岁的患者被诊断为高血压后担心服用降压药会产生“耐药性”,用得太早会导致以后用药无效。这是非常错误而且十分危险的观念。

1.降压药没有耐药性

降压药不是抗生素,不会产生“耐药性”。有些高血压患者,过几年后需联用两种降压药,这不是耐药,而是随着年龄增长,动脉粥样硬化加重等,血压比原来更高,需要联合用药起到降压效果。

2.早控制早预防

血压控制得越早,可以更有效地预防心、脑、肾等脏器的损害。

降压治疗时必须要掌握住平稳降压的原则。如果血压下降速度太快,会引起心、脑、肾等重要脏器灌注不足而导致缺血事件。

大多数高血压患者应在4周内或12周内将血压逐渐降至目标水平。绝大多数的长效降压药需要1-2周才能达到最大和稳定的降压作用,不要急于更换降压药的品种。

很多患者以为血压<140/90mmHg就算正常了,之后采取间隔吃药。其实,隔天吃一次降压药,血压忽高忽低会加剧靶器官损伤,与高血压一样有害。

《中国高血压防治指南》明确指出:一般高血压患者应降至<140/90mmHg;能耐受者和部分高危及以上的患者可进一步降至<130/80mmHg。

假如每天吃一片降压药血压偏低,可以改为每天吃半片,这样可以避免血压明显波动,但缓释片、控释片不能掰开。

目前还缺乏针对高血压病因的根本性的治疗方法。绝大多数高血压患者在终身服药的同时,还需做定期检查,以便评价降压药疗效,监测靶器官损害。

监测血压

血压控制平稳且达标者,每周自测1-2天血压,早晚各1次,最好在早上起床并排尿后,并一定要在服药前自测。每次自测时间应固定。如果血压≥135/85mmHg,需要及时就诊,并在医生指导下调整用药方案。

监测靶器官损害

所有高血压患者至少每年进行一次常规检查:血常规;血生化(血钾、钠、空腹血糖、血脂、尿酸和肌酐等);尿液分析(尿蛋白、尿糖和尿沉渣镜检);心电图等。

无障碍浏览

无障碍浏览

长者浏览助手

长者浏览助手